私たち夫婦が毎月定期購入している日本酒定期便の体験記事を書きました!ご参考にどうぞ!

▶▶日本酒定期便「saketaku(サケタク)」が楽しい!【毎月2本届く】

こんにちは!嫁です。

「夫婦そろって日本酒好き」というご家庭なら、夫婦で晩酌を楽しむことも多いのではないでしょうか?

子育て中だったりするご家庭だと、2人で外に飲みに行くのは難しいですが、お家で晩酌なら夫婦一緒に日本酒を楽しむ夜が過ごせます。

ざわむー

せっかくなら、そんな夫婦の晩酌を素敵に彩る、こだわりの酒器を用意してはいかがでしょうか? お家の晩酌タイムがちょっと特別な時間に大変身! 気分もあがりますよー!

本記事では、おうちで晩酌を楽しむために是非厳選してほしい!酒器の種類を詳細解説していきます!

口に付ける酒器も色々

日本酒を飲むときに使う酒器というと「おちょこ」を真っ先に思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?

しかし、おちょこの他にも大きさや形の違う酒器があり、それぞれ口に付けた時の印象や飲みやすさが変わってきます。

おちょこ

まずは基本から。「おちょこ」は日本酒を飲むときに、誰もが一度は手にする酒器といえるでしょう。

指先で持つことができ、飲み干しやすい大きさです。

スタンダードな陶器の他に、透明感が美しいガラス、薄く作られ飲み口がなじみやすい陶器、熱伝導のいい錫など、様々な素材のものがあります。

夫婦で色違いや絵違いを使っても素敵ですね!

ざわむー

また指で穴を押さえないとお酒が漏れてしまう、テーブルに置くと傾いてこぼれてしまう、といった、飲み干すまで卓に置けずに手が離せない、そんなユニークなデザインも存在します。いろいろな種類のおちょこを揃えてみるのも楽しそうですね!

ぐい呑み

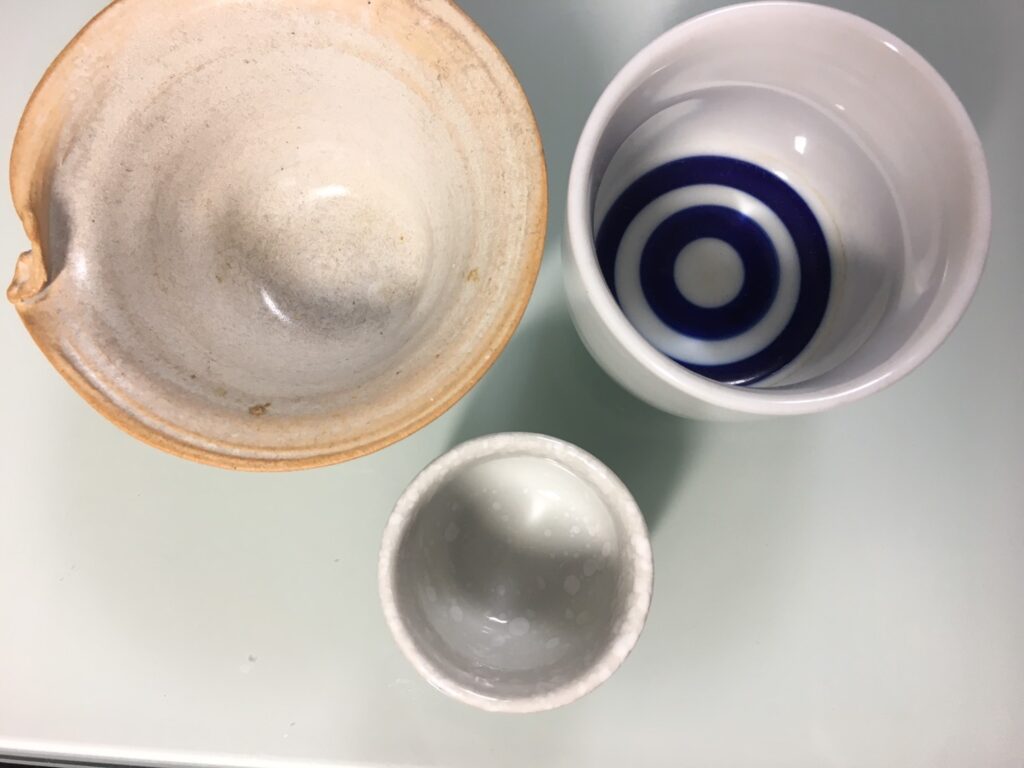

「おちょこ」よりも大きめで、小ぶりな湯飲みのような大きさのものが「ぐい呑み」です。

大きさによる厳密な決まりはありませんが、「グイッと掴んで飲む」「ぐいぐい飲む」といった言葉が由来ともいわれています。

写真手前の小さな器がおちょこです。ぐい呑みとのサイズの違いをお分かりいただけるかと思います。

じっくり・ゆっくり、温度変化による味の違いを楽しみながら飲みたいときに使うのもおすすめな酒器です。

こちらも陶磁器やガラス、金属など、様々な素材・デザインのものがあります。

さかずき

お正月やお祝いの場で出てくる「さかずき」は、一般の家庭では用意がないことも多いでしょう。

しかし「さかずき」は飲み口が大きく広がっているので、香りが広がりやすいという特徴があります。

このような口が大きく広がった酒器は、フレッシュな香りを楽しむ、新酒や吟醸酒などにピッタリです。

また自宅窓からの月見酒などにも「さかずき」を使うと、雅やかな気分が高まり、非日常感が楽しめます。

いわむー

ただし日本酒が空気に触れる表面積が大きくなり、酸化を早めてしまう一面もあるので注意が必要です。少しずつ注ぎ、サッと飲み干す使い方がいいでしょう。

枡

「枡」は「さかずき」よりも、さらに手にする機会が少ないアイテム。

桧などで作られており、手入れも難しい酒器になりますが、木の香り(木香)と共に日本酒を味わうことができます。

木香は、日本酒本来の味や香りに影響を与えてしまうため、好みがわかれるところです。

華やかフルーティーな香りの日本酒に使うと、香り同士が喧嘩してしまい本来の美味しさが損なわれてしまいます。

「枡」を使うなら、香り控えめな日本酒や木香に負けない味の熟成酒がおすすめです。

いわむー

正しい飲み方は「四角の角に口をつけるのではなく、平らな部分からこぼさないようすするもの」と言われていますが、楽しい家飲みなら、美味しく味わうのが第一。作法にとらわれすぎずに、楽しみましょう。

あるいは細身のグラスなどを「枡」の中に入れ、なみなみと注いでこぼれた部分を受け止める、という使い方もあります。

これは「もっきり」といわれる注ぎ方で、飲食店でに見たことがあるのではないでしょうか?

なみなみと注がれた日本酒をすすり、次にグラスを手にして味わい、最後に枡で受けた日本酒をグラスに移して楽しむという段階を楽しめるものです。

ワイングラス

「ワイングラス」で日本酒を提供する飲食店も増えています。

実は「ワイングラス」は、日本酒を楽しむのに適した形をしている、とも言われています。

これはグラスの中に香りが立ち込め、じっくりと楽しむことができるからです。

「おちょこ」などでは、中に香りを溜める空間がありません。

ワインを楽しむように、日本酒も香りを楽しみ、口に含んで味を楽しみ、余韻を楽しみ……という飲み方をするなら、ワイングラスが最適です。

最近では、日本酒をより美味しく楽しむ「日本酒専用グラス」なども商品化され、日本酒の賞の中に「ワイングラスでおいしい日本酒アワード」といったものもあります。

瓶から注ぐのは味気ない?

さて「おちょこ」や「グラス」など、手に取って日本酒を飲むときに使う酒器を紹介してきましたが、酒器の大きさによっては、瓶から直接注ぐのは何だか味気ない印象を受けませんか?

瓶と「おちょこ」の中継役になる酒器を使うと、この問題は解決できます。

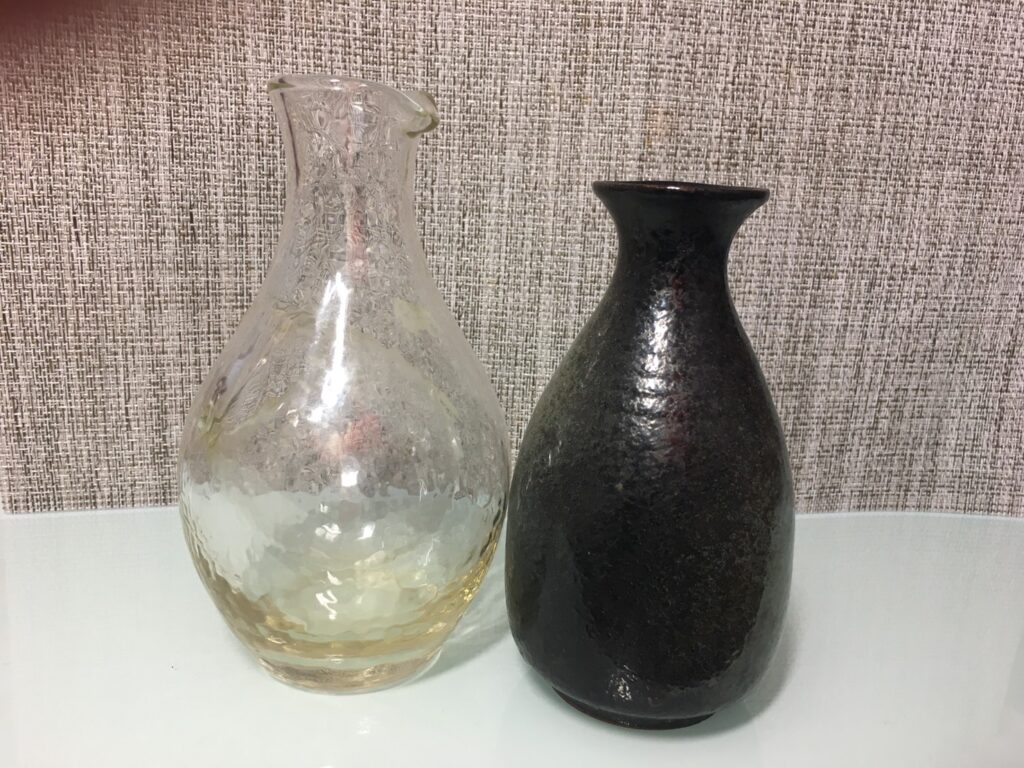

とっくり

首がキュッとすぼまった形状の酒器で、1~2合程度入るものが主流です。

夫婦で「おちょこ」を手に、さしつさされつ……なら「とっくり」は必須アイテムでしょう。

「おちょこ」と「とっくり」のセットもお店やネットに数多く扱われていますので、お祝いの贈り物なんかにも良さそうです。

燗酒を作るときにも使われ、陶器や磁器のものが主流です。

片口

「片口」は、やや大きめのお椀型で、注ぎ口のある形状をしています。

「とっくり」は陶器や磁器のものが中心ですが、「片口」は陶器・磁器の他にもガラスや金属で作られたものがあり、バリエーション豊富。

燗酒ではなく、キリっとひやした冷酒に使うのにぴったりです。

いわむー

片口の中でも特に錫を使ったものは、イオン効果により味がまろやかに美味しくなる、と言われています。

ちろり

燗酒にするとき「とっくり」を使うこともありますが、「ちろり」で湯煎すると、晩酌タイムがさらにレベルアップします。

「ちろり」は熱伝導のいい金属で作られており、取手部分は熱くなり過ぎないよう藤巻加工などがされています。

陶器などよりも、日本酒を温めやすく、長々と加熱して日本酒の香りを損なう心配もありません。

錫製や銅製のものが熱伝導もよく、燗酒にぴったりですが、値段の張るものが多いです。予算が許すなら、取り入れてみてはいかがでしょうか?

またアルミ製の安価なものもあるので、まずは入門用に、という場合はアルミ製のちろりがおすすめです。

まとめ:お気に入りの酒器を使って晩酌をもっと楽しもう!

何気ないいつもの晩酌も、ちょっと酒器にこだわるだけで、お店で日本酒を味わうような特別なひと時になります。

そして、様々なこだわりの酒器を使うことで、見た目だけじゃなく味もより一層楽しめるようになります。

同じお酒でも、酒器の素材や飲み口の広さなんかで味が変わってくるんです。

ざわむー

例えば私は、芳醇形のしっかりした味が好きなので、どちらかというと口が狭めで寸胴や壺のような形をしたお猪口を好みます。もちろん華やかな日本酒も好きなので、華やかなものを飲むときは口の広い、香りの広がる酒器を使うこともありますね。

お気に入りの酒器を手に入れて、もっと素敵な夫婦のひとときを楽しんでみてください!